10月17日(土)、西尾市のJA西三河事務センター周辺で農業まつりが開催され、愛知県酪西尾支所青年部のメンバーが出店をしてきました。

10月17日(土)、西尾市のJA西三河事務センター周辺で農業まつりが開催され、愛知県酪西尾支所青年部のメンバーが出店をしてきました。

チーズなどの乳製品やミルメークが当たるガラポン抽選会を行い、また、抽選をしてくれた子供には牛の塗り絵メダル作りを楽しんでもらいました。

お客さんはドキドキしながらガラポンを回し、乳製品が当たると大喜び!!

子供の楽しそうな笑顔を見ているとこちらまでつられて笑顔になれました(^^)

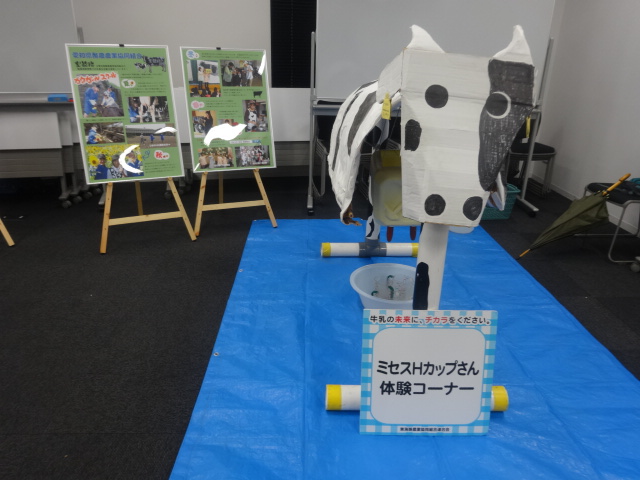

テントの隣ではミセスHカップさんの乳搾り体験も行いました。心配していた雨も降らず暖かい一日だったので、子供たちは気持ちよさそうに夢中で搾っていました。

ご来場いただいた方たちが今日のイベントをきっかけに、牛や牛乳について少しでも興味を持ってくれるとうれしいです。

今年もたくさんの地域で秋の産業まつりや農業まつりが開催されます。

愛知県酪農協も出店やグッズ配布を行いますので、近くにお越しの際はぜひ足をお運びください!

10月17日(土)~18日(日) JA西三河農業まつり (愛知県酪出店は17日のみ)

10月17日(土)~18日(日) JAまつりinサンテパルク

10月17日(土)~18日(日) 豊橋市農産物博覧会

10月24日(土) 泉市民館まつり

10月25日(日) 田原市民まつり

10月31日(土) 畜産フェスタ(10/2のブログ記事参照)

10月31日(土) 半田農業高校文化祭 一般公開日

11月 1日(日) 豊明農業祭

11月7日(土)~8日(日) はんだふれあい産業まつり(愛知県酪出店は8日のみ)

11月7日(土)~8日(日) JAあいち中央 JAまつり

11月14日(土)~15日(日) JAあいち中央 刈谷地区農業まつり

11月14日(土)~15日(日) 武豊町産業まつり 場所 武豊町民会館

11月14日(土)~15日(日) 愛知県JA大会 場所 久屋大通公園「もちの木広場」周辺

(愛知県酪農協の出店やグッズ配布がない日もあります。また、配布物の数には限りがございますので、予めご了承ください。)

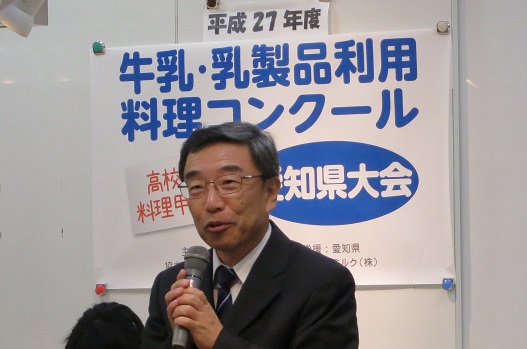

10月6日(火)、東邦ガスクッキングサロン今池で『平成27年度 牛乳・乳製品利用料理コンクール愛知県大会』が開催されました!

出場者は牛乳・乳製品を利用した料理をつくり、その料理の独創性・味覚・普及性等が総合的に審査されます。

今回は600作以上の応募の中から選抜された10名の高校生が、オリジナルレシピの料理を競い合いました。準備から盛り付けまでを1時間という限られた時間の中で行います。

愛知県牛乳普及協会会長 川澄さんのあいさつの後、いよいよ調理スタートです!

神野葵さんの「totano riz(トータノ リズ) ~洋風リゾットイカメシ~」

吉村麻佑さんの「牛乳豆腐ステーキ」

松葉祐美さんの「New(乳)ホットク」

武藤彩加さんの「春巻風モーモークレープ」

金子茉由佳さんの「飲み干して!エスニック風乳麺」

福地流翔さんの「3WAY牛ケバブ」

三輪匠さんの「カルかわミニ五平餅」

西村あゆむさんの「肉詰め大根のシチュー」

優秀賞の長谷江太さん「さっぱりオレンジグラタン」

そして、最優秀賞を受賞された上栗ちひろさんの

「おからボールのトマトジュレ~玉ねぎドレッシングがけ~」

どの料理もアイデアがいっぱい詰まっていて、とても美味しかったです(^^)

調理の後は、出場者同士で試食会を行いました。みんな他の出場者の料理に興味津々でした。

審査委員長は来年に向けてのアドバイスとして「もっと牛乳の使用量が多くなるようなレシピを考えて欲しい。また、麺のスープやグラタンのレシピは応募数が多いので、もっとオリジナリティのある料理を考えてほしい」とおっしゃっていました。

このアドバイスを生かして、来年もたくさんの方に応募してもらい、美味しい牛乳料理を披露してもらいたいと思います。

出場者の皆様、スタッフの皆さん、本当にお疲れさまでした。来年の開催も楽しみにしています(^^)

10月31日(土)に、刈谷ハイウェイオアシスで「愛知県畜産フェスタ」を開催します!

地域の皆さんに畜産物の生産者と直接交流してもらい、畜産に対する理解を深めてもらえたらと思います。

参加費は無料です。動物とのふれあいや畜産に関するクイズラリー、ダンスパフォーマンスなど、親子そろって楽しめるイベントが盛りだくさんとなっていますので、ぜひご家族みんなでご来場ください(^^)

(刈谷ハイウェイオアシスは、高速道路からも一般道路からも利用ができ、それぞれ駐車場もあります。)

畜産フェスタのチラシはこちら★クリックで拡大します↓

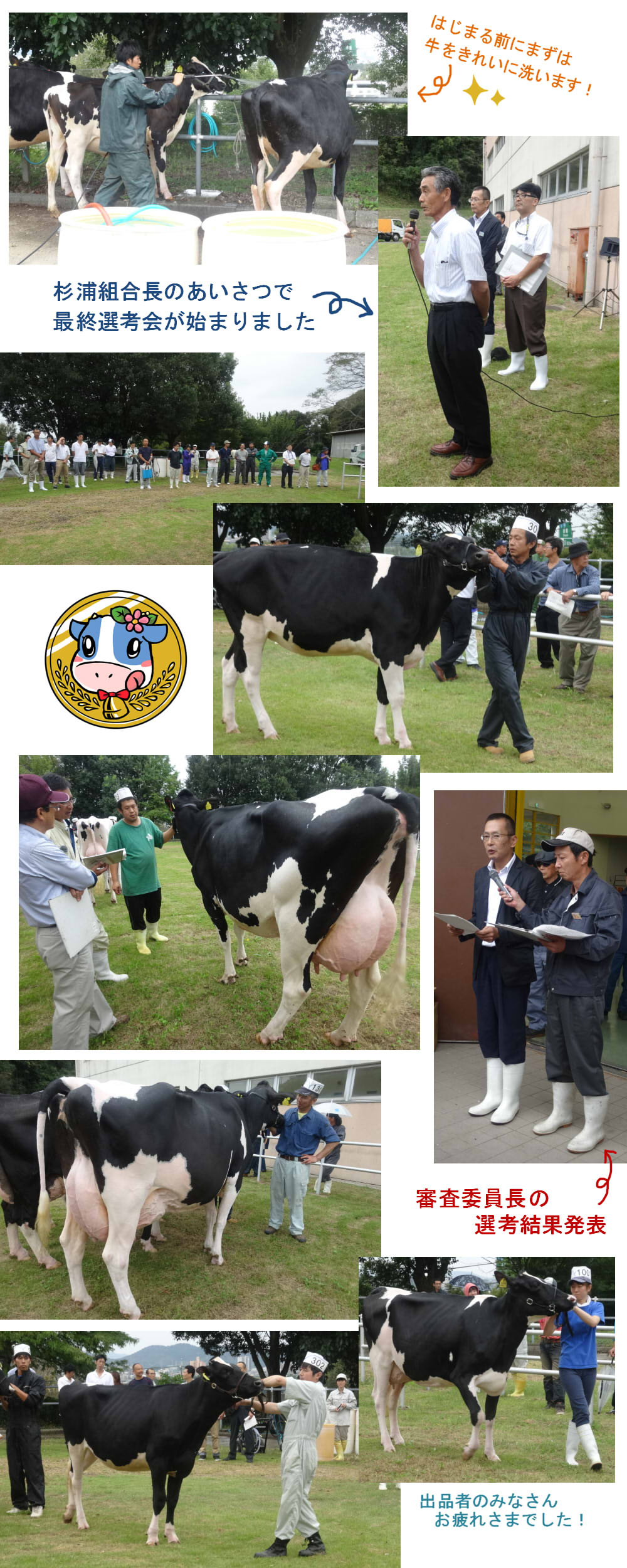

北海道で開催される全日本ホルスタイン共進会の日がいよいよ近づいてきました!

北海道で開催される全日本ホルスタイン共進会の日がいよいよ近づいてきました!

そこで8月24~27日の4日間、全共に出品する牛の選考会の2次巡回が行われ、関係者が県内の牛舎をまわりました。

最終選考会が月末に行われるため、今回の巡回では最終選考会に来てもらう牛を選びます。

そして、最終選考会で選ばれた13頭が愛知県代表として海を渡り北海道へ向かうことになります!

今回選ばれた牛が最終選考会で代表に選ばれたとしても、この夏の暑さのせいで今後体調を壊したり、分娩後に乳房が期待していた形にならなかったりして出場できないこともあります。酪農家さんは本番までずっと牛の調子を気にしていなければならないのでとても大変ですが、関係者全員が一丸となってがんばっていきましょう!!

今回選ばれた牛が最終選考会で代表に選ばれたとしても、この夏の暑さのせいで今後体調を壊したり、分娩後に乳房が期待していた形にならなかったりして出場できないこともあります。酪農家さんは本番までずっと牛の調子を気にしていなければならないのでとても大変ですが、関係者全員が一丸となってがんばっていきましょう!!

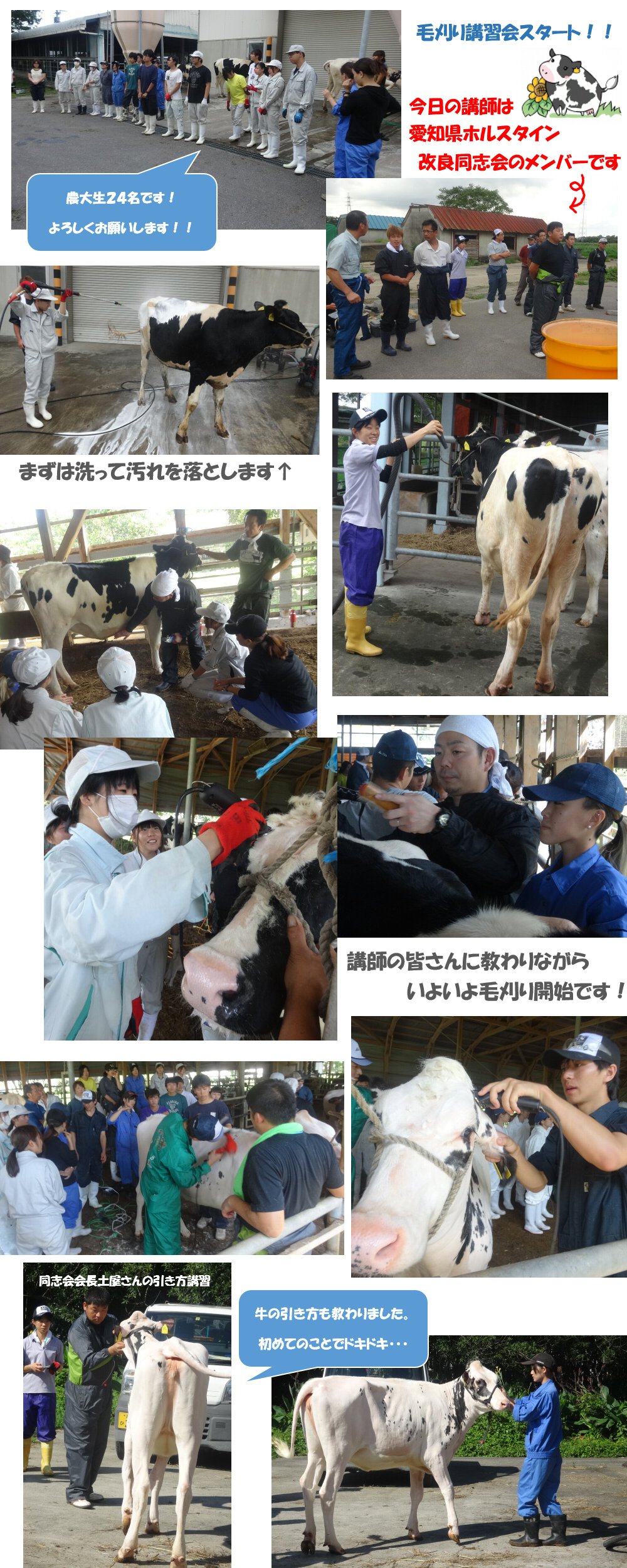

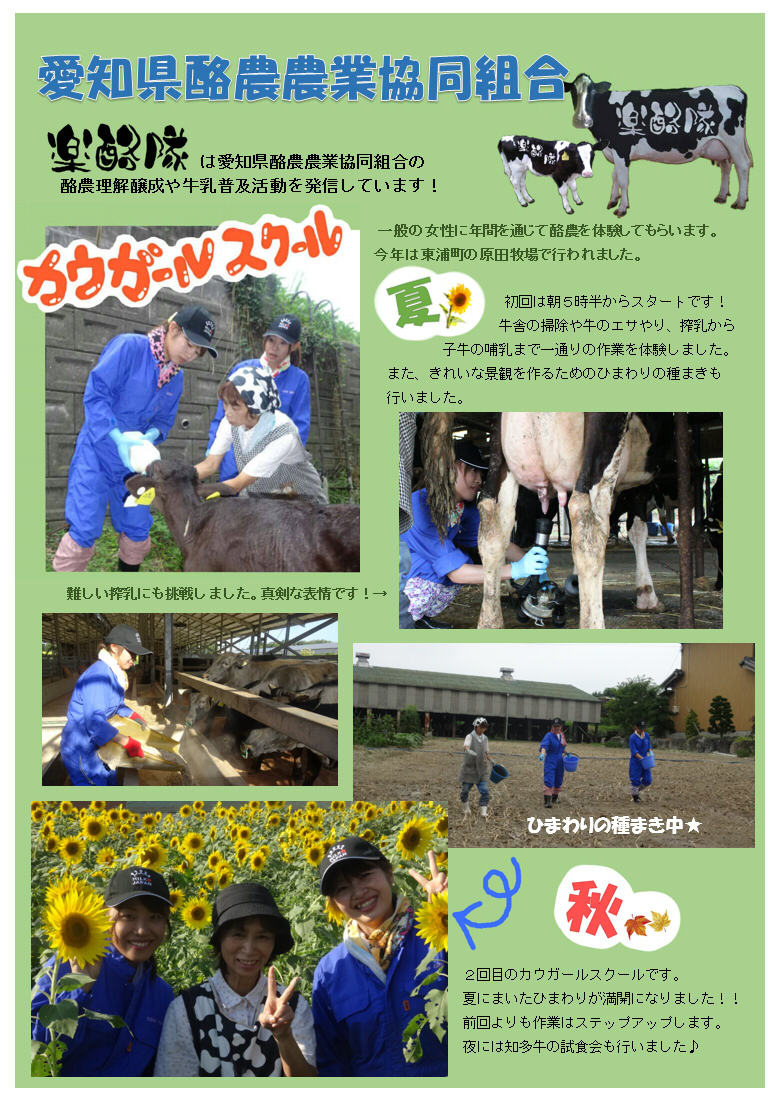

愛知県ホルスタイン改良同志会では毎年、牛の毛刈り講習会を開催しています。

今年は9月2日(水)に愛知県立農業大学校で開催され、同志会メンバーに教わりながら農大生が毛刈りにチャレンジしました。

毛刈りは共進会のためという目的だけでなく、牛の暑熱対策にも役立ちます。

10月に北海道で開催される全日本ホルスタイン共進会では農大生も何人かスタッフとして参加予定のため、今回の講習会は酪農家さんと農大生が顔なじみになる良い機会でもあります。

また、他県では農業高校生が共進会などに積極的に参加して結果を出しているので、愛知の酪農の未来を背負う若者たちにも、もっと頑張ってもらいたいという思いもあります。

生徒さんたちは初めてのことだらけで苦戦していましたが、同志会の皆さんに丁寧に教えてもらい何とかやり遂げ、講習会は無事に終了しました。

この経験を生かして、北海道全共や3月開催の愛知県B&Wショウで活躍してくれることを願っています!

![540x360xIMG_8803-540x360.jpg.pagespeed.ic.YX1fvDUyD2[1]](http://tokai-rakuren.jp/blog_aichi/wp-content/uploads/2015/10/540x360xIMG_8803-540x360.jpg.pagespeed.ic_.YX1fvDUyD21.jpg)